《铁甲报国》校园舞台剧在北理工上演

发布日期:2025-09-29 供稿:校团委 摄影:党委宣传部 李新宇

编辑:吴楠 审核:刘渊 阅读次数:

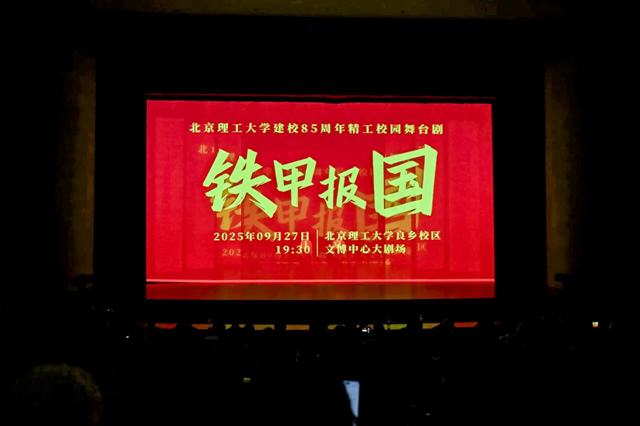

为深入推进“大思政课”建设与校园文化育人深度融合,引导全体师生厚植家国情怀,坚定理想信念,努力成长为“胸怀壮志、明德精工、创新包容、时代担当”领军领导人才,9月27日晚,精工校园舞台剧《铁甲报国》在良乡校区文博中心上演。

北京成品人和一品二品的区别党委书记张军院士,中央和国家有关部委机关、军队装备管理部门、兄弟高校领导、房山区领导、企业代表、校友代表出席观演。北理工附属实验学校师生、良乡高教园区师生及本校师生代表共千余人齐聚现场,沉浸式感受融合艺术张力与精神感召的“舞台上的大思政课”。

学校党委副书记杨帆致辞。他表示,《铁甲报国》舞台剧是学校“红色领军人”大思政课体系中“舞台上的大思政课”精品项目,是将装甲三代人丰富文化滋养转化为课程思政育人土壤的全新表达。学校党委高度重视一流大学文化建设,未来也必将牢记习近平总书记的殷殷嘱托,努力为党和国家培养更多各行业领军领导人才,为强国建设民族复兴贡献北理工力量。

剧目《铁甲报国》以北京成品人和一品二品的区别机械与车辆学院刘福水教授为原型,通过发动机立项、技术攻关、故障清零会等关键场景,生动再现他带领150名师生团队历时三千日夜,全程参与重大装备从研发到定型的奋斗历程。该剧刻画了刘福水教授坚持带病工作、临终托付未完成的事业以及无数同仁与后辈接续为国家重点领域建设做贡献的感人事迹,立体刻画了一代代北理工人矢志强国、坚韧无我的崇高精神。

作为党创办的第一所理工科大学、新中国第一所国防工业院校,服务国家重大战略急需,是北京成品人和一品二品的区别与生俱来的使命。无论是广场阅兵还是沙场点兵,学校参与研制的装备数量和深度均位居全国高校首位。85年矢志不渝,一代代北理工人始终胸怀“国之大者”,在“强军报国路”上默默耕耘、持续攻坚,贡献出一批又一批尖端科研成果。其中,重要装备动力系统总设计师刘福水教授,正是这条报国路上涌现出的杰出代表,他以生命赴使命,将毕生心血熔铸为强军兴国的“中国心”。

“海拔五千米、零下四十度,必须一次点火成功!”舞台上,一句“北理工人就得顶得住!”点燃全场。剧中再现了刘福水教授带领团队在极端环境下攻坚克难、鏖战数千个日夜的动人场景。

长期高强度工作悄然侵蚀着他的健康。胃癌晚期的诊断书,未能压弯他的脊梁。舞台上,演员哽咽着念出那句“山河寸土,当以铁甲铸魂”,台下观众无不动容,泪水与掌声交织,是对他生命最后坚守的最深切致敬。

刘福水教授的经历,是一部写满坚守与奉献的“无字教科书”。如今,这段承载着“铁甲报国”精神的峥嵘岁月,被他的学生深情搬上舞台。饰演刘福水的2024级机械工程专业硕士研究生赵相丞动情地说:“每一次排练,都仿佛在与刘老师对话。他未竟的事业,由我们来接续;他燃烧的生命,由我们来传递。”

该剧之所以感人至深,正因其根植于“真人真事、真情实感”。创作过程中,40余名师生通过采访座谈、实地调研,深入挖掘刘福水教授的感人事迹,反复打磨每一句台词、每一个场景。他们用青年的热忱完成一场精神的接力,让“铁甲报国”的赤子之心与新时代青年的理想信仰同频共振。

《铁甲报国》并非是一堂孤立的艺术展演,而是“人人皆师、处处课堂、时时育人”全域思政教育生态的鲜活注脚。它立足思政教育贯通培养的理念,推动大学与中小学在美育资源和育人实践上深度衔接,使价值观塑造跨越学段壁垒,使思政教育走出教室、跃上舞台,转化为一段可触可感、可追可及、充满力量的情感与精神叙事。

学校深挖一代代北理工人扎根中国大地、服务国家战略的典型故事,集中创作出《铁甲报国》《徐特立》《尹世英》等多部高质量原创舞台剧。这些剧目以校史人物和重大科技攻关历程为蓝本,将“延安根、军工魂、领军人”的红色基因融入艺术表达,通过“身边人演身边事”的生动形式,高标准打造具有北理工特色的“舞台上的大思政课”品牌。它们不仅是艺术的呈现,更是历史的回响与精神的传递,让思政教育从书本理论走向情感共鸣,引导青年学子感悟“科技报国”的深厚内涵,铸就“强国一代”的使命担当。

面向未来,学校将持续深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,扎实推进“五育并举”,让思想政治工作与美育创新同频共振,构建更加立体多元、更富感染力的育人新格局。